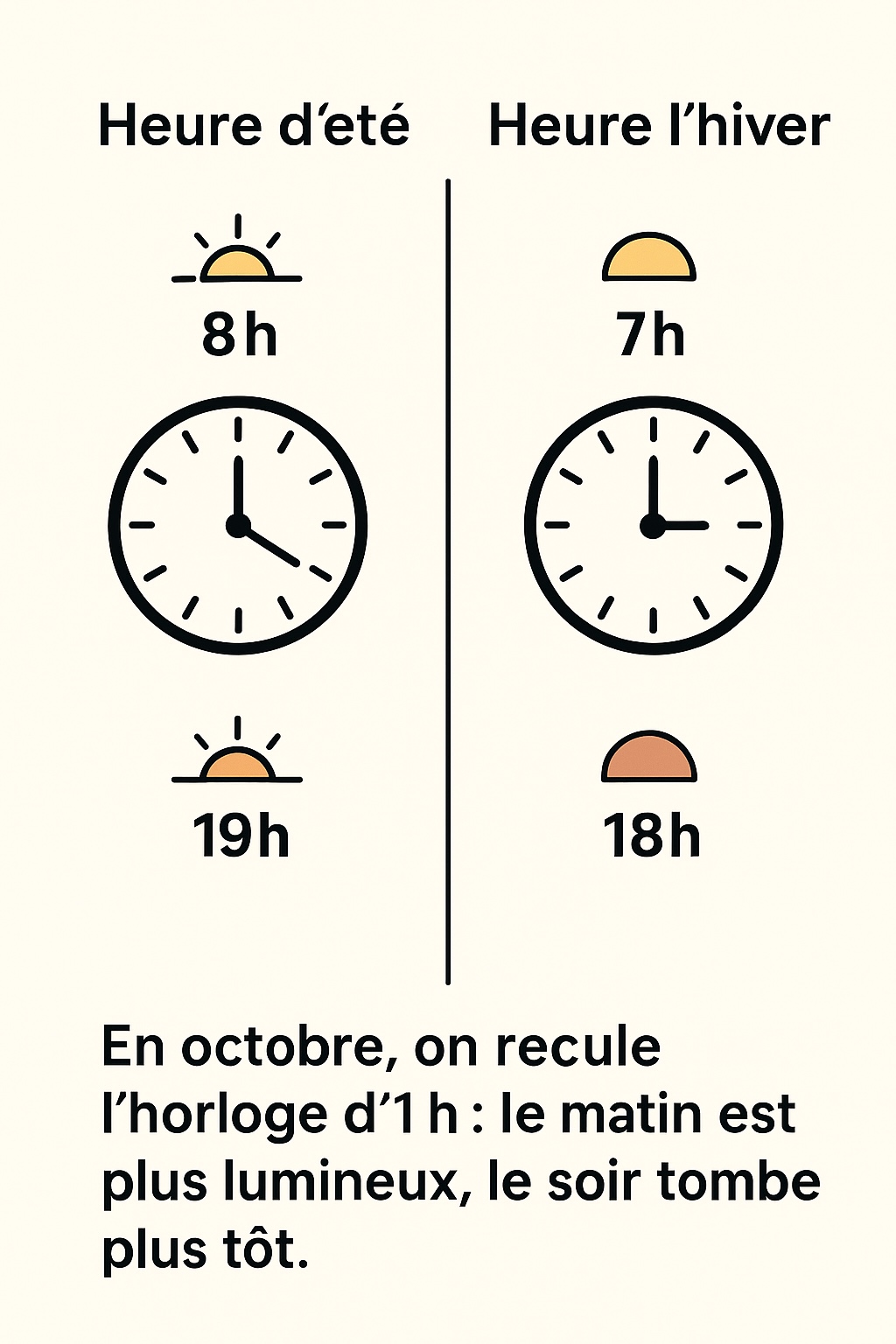

Dans la nuit du 25 au 26 octobre on va reculer l’heure de notre montre. Ainsi à 7h du matin, il sera 6h à la nouvelle heure. Les sujets du soir vont être ravis de pouvoir dormir un peu plus. Les sujets du matin seront réveillés un peu en avance. En 2019 une consultation européenne avait montré qu’une majorité des citoyens étaient pour l’arrêt du changement d’heure, mais changer simultanément semble compliqué, et de fait c’est le statu quo. Ce changement semble moins néfaste du point de vue de ses conséquences que le changement d’heure d’avril.

Nous faisons le point sur les conséquences.

Petit historique du changement d’heure en France

1891 : Adoption de l’heure de Paris (GMT+0) comme référence nationale.

1916 : Première instauration de l’heure d’été, pour économiser le charbon (pendant la 1ʳᵉ Guerre mondiale).

1940 : Sous l’Occupation, la France s’aligne sur l’heure de Berlin (GMT+2 l’été).

1945 : À la Libération, la France conserve un décalage permanent d’une heure (GMT+1 = heure d’hiver actuelle).

1976 : Retour officiel de l’heure d’été, après le choc pétrolier de 1973.

1998 : Harmonisation européenne des dates de changement d’heure.

2002 : Mise en place définitive du calendrier actuel :

Dernier dimanche de mars → passage à l’heure d’été

Dernier dimanche d’octobre → retour à l’heure d’hiver

2019 : Consultation européenne : la majorité des citoyens se prononcent pour l’arrêt du changement d’heure, mais la décision reste suspendue.

2025 : La France applique toujours le système actuel (heure d’hiver UTC+1, heure d’été UTC+2).

Sommeil et rythmes

Les perturbations du sommeil, la baisse de l’efficacité du sommeil, et la dérégulation de l’horloge interne sont fréquemment rapportées lors du passage à l’heure d’hiver, surtout chez les individus déjà fragilisés . Cependant une étude de grand ampleur (11780 sujets) constate un léger allongement du sommeil la nuit du dimanche de la bascule (≈ +30 à +40 min en moyenne), mais l’effet s’estompe vite : la semaine suivante montre au mieux une petite « récupération » et parfois aucune différence durable par rapport aux semaines témoins. En d’autres termes, l’heure « gagnée » n’entraîne pas une amélioration franche et soutenue du sommeil.

Vigilance, sécurité et accidents

Accidents de la route

- Les méta-analyses et études de cohortes récentes (Royaume-Uni, USA, Europe) montrent que le passage à l’heure d’hiver n’entraîne pas d’augmentation nette des accidents de la route ou des victimes.

- Une étude britannique de 2022 ayant étudié plus de 300 000 accidents conclut à une “légère réduction” (<1 accident mortel/an) des accidents après les changements d’heure, contredisant l’idée d’un pic de sinistralité.

- Des analyses plus détaillées montrent que si certains sous-groupes (piétons, enfants) sont un peu plus exposés en soirée, l’impact global reste mineur et variable selon les régions et les jours.

- Les études sur la fatigue et la vigilance des conducteurs montrent bien une légère dégradation du niveau de vigilance la semaine suivant le changement d’heure, mais sans effet statistiquement significatif sur le nombre total d’accidents graves.

Accidents cardiovasculaires

Une méta-analyse sur plus de 100 000 sujets conclut que le risque de crise cardiaque (infarctus du myocarde) n’augmente de façon significative qu’au printemps, alors qu’après le passage à l’heure d’hiver, le risque reste stable ou très légèrement modifié.

Autres types d’accidents

Les données sur les chutes, accidents domestiques ou professionnels après le changement d’heure d’octobre sont rares et ne montrent pas de tendance claire.

Humeur et santé mentale

Concernant la dépression

Une étude danoise majeure publiée en 2017 dans Epidemiology a analysé 185 419 hospitalisations pour épisodes dépressifs de 1995 à 2012. Elle démontre qu’après le passage à l’heure d’hiver, il existe une augmentation de 11% de l’incidence des épisodes dépressifs unipolaires, phénomène qui se dissipe sur environ 10 semaines.

La question qui se pose est de savoir si c’est lié au changement d’heure ou à la saison. En effet plusieurs synthèses récentes (2019 -2025 ) identifient une majoration de la morbidité liée aux troubles de l’humeur (notamment la dépression saisonnière type SAD) à l’automne/hiver, mais avec une grande hétérogénéité méthodologique : certaines études retrouvent une aggravation franche, d’autres aucune variation ou un effet limité à des sous-populations à risque

Donc des limites méthodologiques

- Attribuer au changement d’heure ce qui est lié à la saison : l’automne apporte naturellement réduction de photopériode, météo et températures changeantes, qui influencent sommeil/humeur indépendamment de la bascule.

- Taille d’effet faible sur le plan statistique : beaucoup de résultats, quand ils existent, sont modestes, sensibles aux modèles statistiques, aux jours inclus (dimanche vs semaine), au pays et aux politiques d’éclairage public.

- Hétérogénéité des mesures : auto-questionnaires vs actimétrie, bases hospitalières vs données d’accidents ne captent pas la même chose.

- Généralisabilité : latitude, habitudes sociales, horaires scolaires/professionnels et urbanisme lumineux modulent fortement l’effet d’octobre.

Consensus d’experts.

Les sociétés savantes du sommeil déconseillent les bascules saisonnières et promeuvent l’heure standard permanente, en s’appuyant surtout sur des arguments circadiens et la cohérence globale des données (les bénéfices santé apparaissant supérieurs sans changements d’heure répétés). Ce consensus ne repose pas uniquement sur l’effet d’octobre, mais sur l’ensemble du dispositif (printemps + automne).

Pour résumer

- Sommeil : un modeste gain ponctuel la nuit de la bascule, peu ou pas d’effet durable sur la semaine suivante. Les personnes déjà bien réglées n’en tirent pas de bénéfice notable ; les chronotypes du soir peuvent apprécier le fait de pouvoir dormir un peu plus le matin ;

- Sécurité : pas de sur-risque clair d’accidents immédiatement après la transition d’octobre (contrairement au printemps).

- Humeur : signal modeste mais cohérent dans quelques pays d’augmentation transitoire des épisodes dépressifs, probablement en lien avec la diminution rapide de la lumière vespérale chez des sujets vulnérables.